Nouveaux espaces de travail : la reconnaissance des différentes activités

L’évolution des espaces et des modes de travail requiert une réflexion accrue sur les activités pratiquées dans les nouveaux espaces. Il ne s’agit plus seulement de penser le travail comme un tout, mais de reconnaître que le fait de travailler recouvre une multitude d’activités et de pratiques à intégrer pour penser les espaces.

Les enjeux du renouvellement des espaces

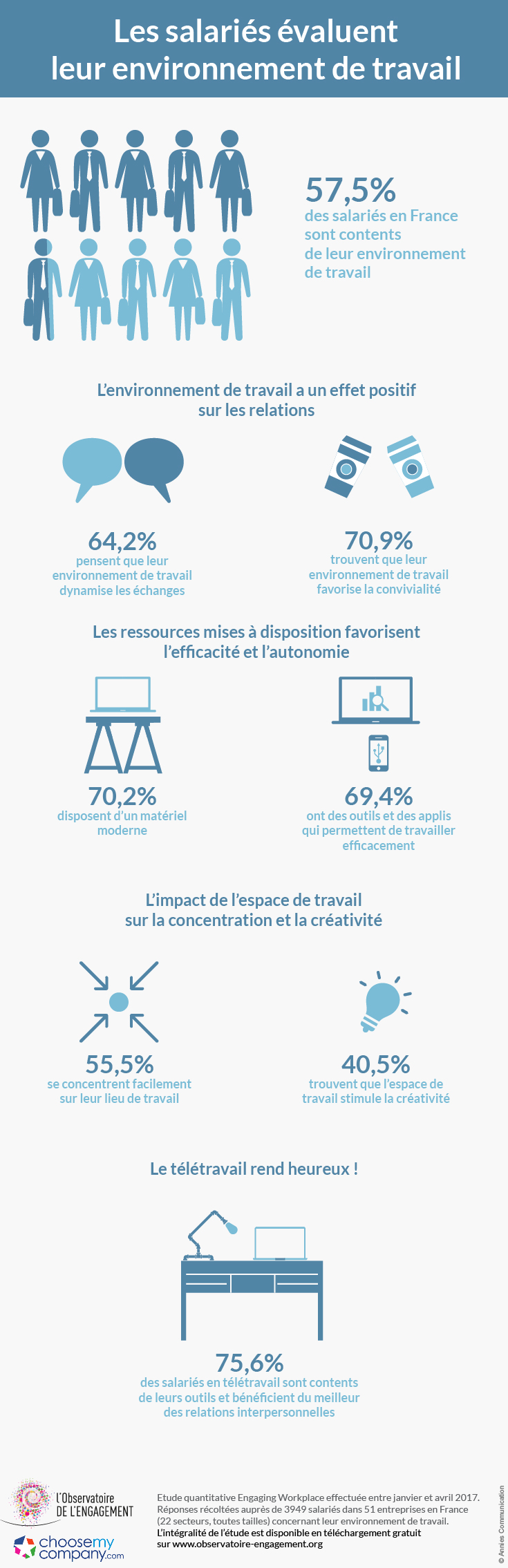

Plusieurs enjeux peuvent amener les entreprises à repenser les espaces de travail. Tout d’abord, des obligations techniques comme le renouvellement d’un bail, le regroupement d’activités ou la recherche de performance financière. Un point de départ, qui est aussi l’occasion de repenser les environnements au-delà du seul changement qui s’impose. Ensuite, la transformation peut être liée à la stratégie de l’entreprise. Une volonté de matérialiser une vision ou un nouveau positionnement peut faire bouger les espaces pour qu’ils viennent refléter la nouvelle stratégie. Et enfin, une décision de développer la culture du transversal et de faire évoluer le fonctionnement organisationnel. Le nouvel espace de travail peut alors faciliter les échanges et permettre une plus grande transversalité. Pour décloisonner et générer plus d’interactions, le nouvel environnement doit proposer différents types d’espaces pensés pour les activités de travail, mais aussi pour les activités périphériques.

La reconnaissance des différentes natures d’activités

Différentes activités sont prises en compte par les designers, les space planners et les entreprises pour repenser les espaces de travail et favoriser la transversalité. D’une part les activités de travail et d’autre part des activités périphériques considérées comme des temps non directement productifs.

Les activités de travail peuvent prendre différentes formes :

- Travailler seul à un bureau

- Travailler seul hors du bureau

- Travailler en équipe

- Recevoir des clients

- Téléphoner

- Recevoir des collaborateurs

- Recevoir du public

Un ensemble d’activités connexes, principalement dédiées au bien être, sont également prises en compte pendant le temps de présence des salariés dans l’entreprise : circuler, faire du sport, jouer, manger, se relaxer… Et ces activités non directement productives sont reconnues pour aménager des environnements spécifiques.

La liberté d’utilisation des espaces

La reconnaissance d’une multitude d’activités sur les lieux de travail s’accompagne également d’une plus grande liberté laissée aux salariés. Traditionnellement, chaque espace était défini avec une fonction qui lui est propre, alors que les nouveaux espaces sont de plus en plus modulables. Parmi les exemples, un couloir aménagé peut servir de lieu pour téléphoner ou pour se rencontrer, le bureau d’un dirigeant s’utilise en salle de réunion, la cuisine devient un lieu de travail, la salle de détente se transforme en un lieu d’échanges et d’innovation, les bureaux se transforment en showroom… Cette tendance marque une volonté affirmée de laisser les salariés s’approprier les espaces dans une fonction qui va leur convenir. Et, cet aspect modulable peut se retrouver dans les modes de travail avec notamment le recours au télétravail.